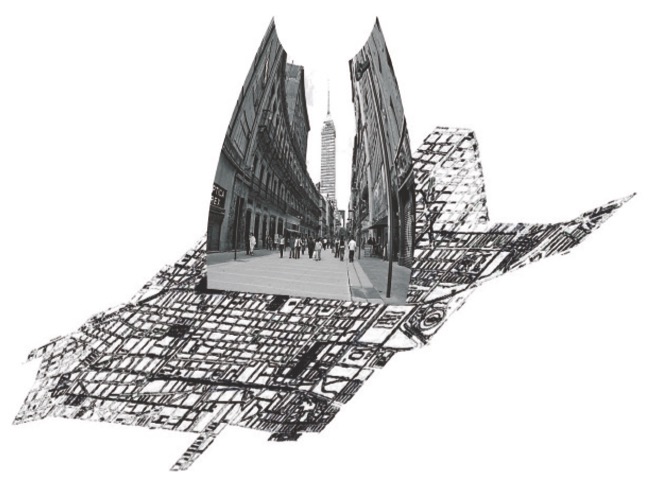

En la esquina formada por las calles de Madero e Isabel la Católica, desde hace más de treinta años, se venden unas tortas de chilaquiles comparables al Coloso de Rodas, por su tamaño; al Faro de Alejandría, por su luz; a la estatua de Zeus, por su cercanía a lo divino. Por eso, la mejor amiga de Amelia no dudó ni por un instante proponer como punto de reunión ese lugar, a solo unos cuantos y estratégicos metros del Zócalo.

En la esquina formada por las calles de Madero e Isabel la Católica, desde hace más de treinta años, se venden unas tortas de chilaquiles comparables al Coloso de Rodas, por su tamaño; al Faro de Alejandría, por su luz; a la estatua de Zeus, por su cercanía a lo divino. Por eso, la mejor amiga de Amelia no dudó ni por un instante proponer como punto de reunión ese lugar, a solo unos cuantos y estratégicos metros del Zócalo.

Fiel a su educada costumbre de ser puntual, Amelia llegó al sitio de la cívica y amistosa cita con sus seis amigas, una hora antes de lo acordado. Pensó, dado que no había desayunado, que no estaría del todo mal comerse una de esas maravillosas tortas. Había pocas personas formadas: tres mujeres con uniforme de policía; la última de ellas, la más cercana, sonrió a Amelia. Empezaron a hablar sobre el clima, las tortas, el Centro Histórico de la Ciudad de México… y siguieron, profundizando sobre la marcha, los desaparecidos, la situación del país, el dolor.

Una voz emitida a través del radio de la mujer uniformada interrumpió la plática. Estaban citándola a ella y sus dos compañeras a unirse a cuatro más, que ya esperaban en la siguiente esquina.

–Buena la plática, y buena la torta.

–Sí, buenas las dos cosas, cuídate.

–Tú también. Me llamo Ailema.

–Amelia. Yo, Amelia.

Unos minutos después aparecieron las seis amigas de Amelia. Después de saludarla, cada una de ellas compró su respectiva torta de chilaquiles; Amelia compró otra. Se apuraron, pues el contingente de la marcha tenía más de una hora desfilando por las calles cercanas al Zócalo. El evento principal daría comienzo a las 7 de la tarde.

Amelia y sus amigas se unieron al río humano que avanzaba. En el recorrido de los pocos metros que tenían por delante, Amelia observó a las personas que caminaban cerca de ella. Llamó su atención una mujer embarazada que empujaba una carriola y cargaba una bolsa de una tienda departamental que hacía alusión a un palacio. Sus miradas coincidieron y de forma leve, se saludaron. Amelia pensó en Artemisa, la hermana de Apolo, diosa de la fertilidad.

Con siete minutos de dilación, el evento inició. El primer orador estableció que los días que llevaban desaparecidos los maestros y estudiantes sumaban 365. El orador también mencionó que ninguna de las explicaciones dadas, explican algo; no explican nada. Hasta cuándo, preguntaba. Su tono de voz empezaba a quebrarse. El orador cedió la palabra a los familiares de los desaparecidos. Un manto de dolor cubría sus caras.

El ánimo de la muy numerosa concurrencia decaía de forma paulatina al escuchar las palabras y testimonios. Al fondo del sencillo templete montado para la ocasión, Amelia observó la decoración septembrina que adornaba el Palacio de Gobierno, mayormente verde; parecía como si el palacio tuviera jardines colgantes.

Los familiares de los desaparecidos seguían hablando por turnos. Cuando el séptimo de ellos tomó el micrófono, no pudo articular palabra; empezó a llorar, el llanto aumentó y por un instante lo único que se escuchó en el Zócalo de la Ciudad de México fue dicho llanto.

Amelia miró alrededor suyo; muchos lloraban, el llanto se multiplicaba de forma geométrica. Por el cuerpo de Amelia subieron los fonemas que formaron dos palabras: “Malditos asesinos”.

Las gritó con toda su alma.

Las gritó con todo su corazón.

Las gritó con toda su pasión.

Un golpe contundente, que hizo un ruido muy extraño, fue lo siguiente que se escuchó. Sobre el piso, Amelia, boca arriba, sangraba por la cabeza. Sus ojos miraban con expresión de asombro, como cuando se ve la Pirámide de Guiza por vez primera.

Al ver la sangre tocando sus botas, Ailema quedó inmóvil. Soltó la utilizada macana, la cual cayó al piso. El tiempo se detuvo un instante. Después, el caos se apoderó de todo. Alguien gritó: “Hace falta una maravilla”.

Ciudad de México, septiembre de 2015

Cronopio.MX Periodismo Cultural

Cronopio.MX Periodismo Cultural