F abricio lanzó un alarido fuera de todos los cánones de la liturgia del dolor. La sangre comenzó a fluir de los lagrimales y de las narinas por la presión, primero en diminutas gotas, y después en filamentos más espesos.

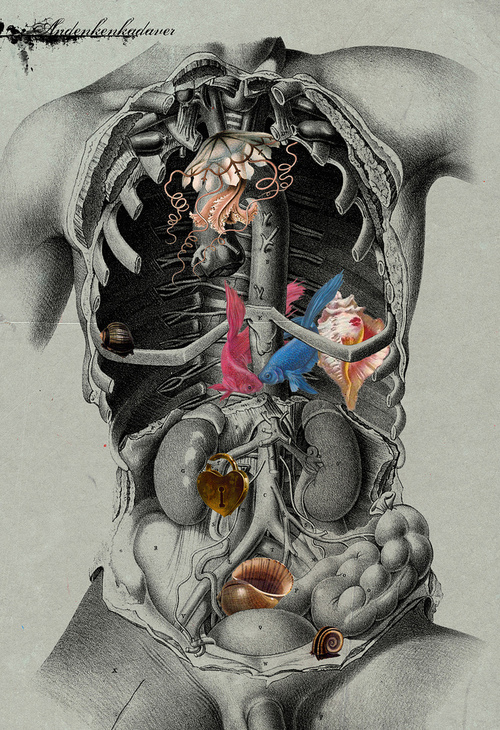

Estaba siendo desollado vivo. El olor a carne cruda era insoportable, penetrante fuertemente morbosa, un tufo imposible de perdonar. Sus verdugos, frágiles como el papel de arroz, trabajaban en silencio, parecían ingrávidos en su meticulosa tarea. Escrupulosos, limpios, casi asépticos, permanecían imperturbables, serenos, con sus rostros tallados en marfil viejo, como máscaras de la grandiosa ópera china. Sus dedos huesudos movían con presteza los delgados estiletes y las finas hojas montadas en el bisturí.

Los lamentos eran desgarradores, convertidos en aullidos infrahumanos. La víctima, permanecía amarrado sobre un potro estilizado y detenido firmemente con cañas de bambú. Su mirada, extraviada por el suplicio, se elevaba al cielo enmarcada por un rictus de inspiración divina.

Deshidratado, con los labios reventados y la tela de los músculos en jirones, sin poder gritar por la lengua desprendida, parecía esperar el desenlace. En el fondo de sus ojos había germinado la semilla del terror.

Sumergido en el espanto de su existencia miserable, Fabricio bailaba la danza del infortunio, sofocado por el oleaje lento de su circulación sanguínea, puesta en marcha bajo el vuelo ingrávido de las cuchillas certeras. El oficiante oriental, deliciosamente obeso, dirigía la sinfónica, que interpretaba magistralmente la primera cantata de Dietrich Buxtehude.

Coatzacoalcos Veracruz 1978

Cronopio.MX Periodismo Cultural

Cronopio.MX Periodismo Cultural